随着“一带一路”倡议的加速推进,其沿线文化遗产的保护和传承工作显得尤为迫切,更具有极其重要的现实意义。由延续千年、绵亘万里的古丝绸之路文化遗产所串联起的历史脉络,不仅在时间上反映了历史和现实的交汇,也在空间上贯穿了“一带一路”沿线的各个国家和地区,成为了国与国之间联系、了解和友谊的历史见证。

中国中铁作为基建领域的领军央企,在助推中国与世界的互联互通方面发挥着重要作用,同时也在文化遗产保护领域贡献着中铁智慧。

过去40年里,“中铁文保”团队沿丝绸之路穿越河西走廊,穿过天山廊道,深入费尔干纳盆地,守护着古道的珍贵遗产,为传承丝路灿烂文明、促进国际合作交流奉献着央企科技力量。

穿越丝路守望文化遗产

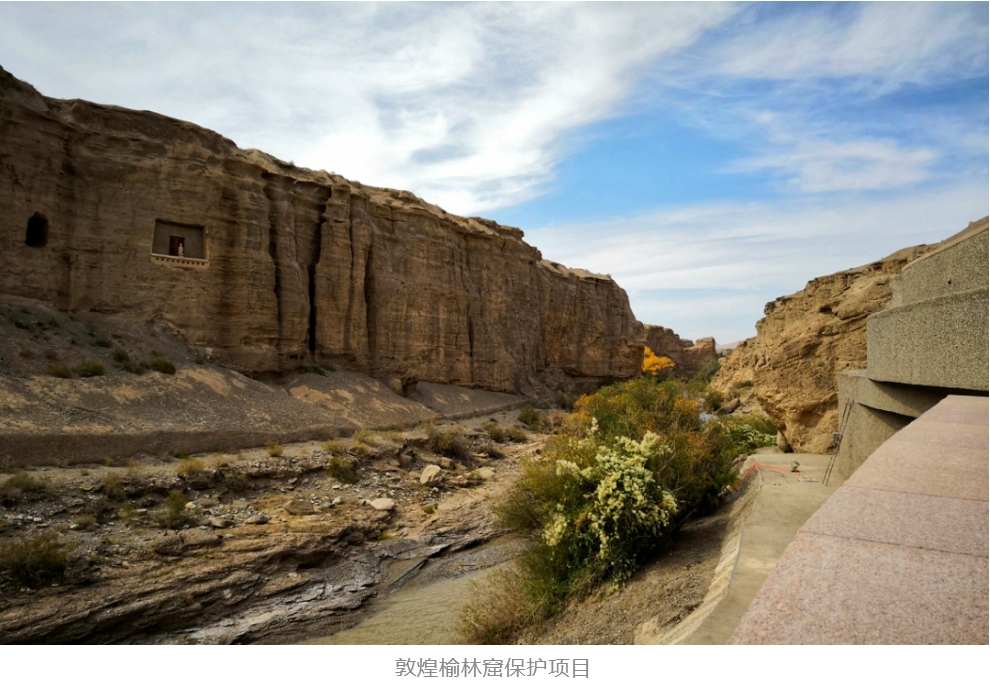

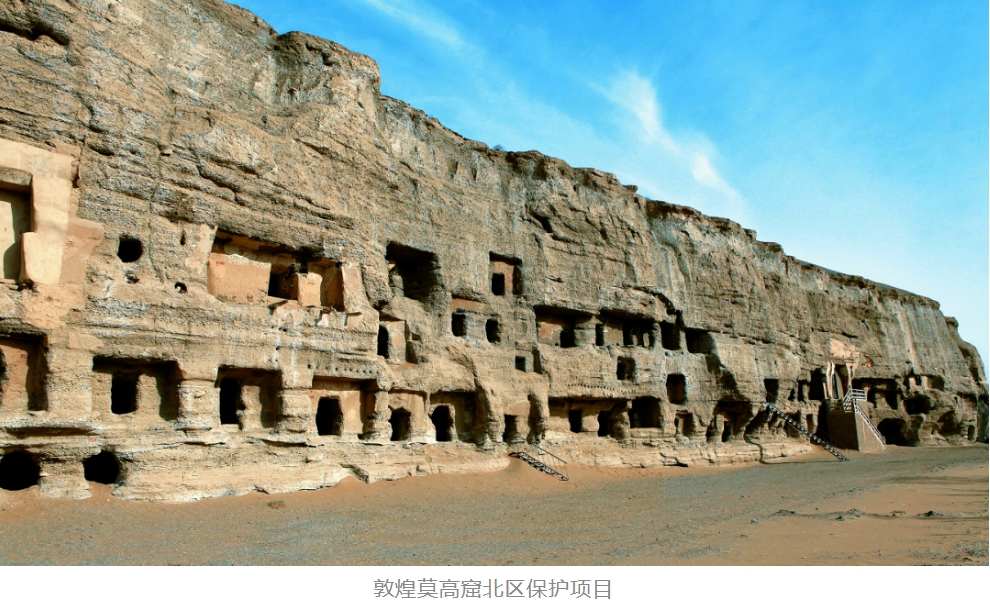

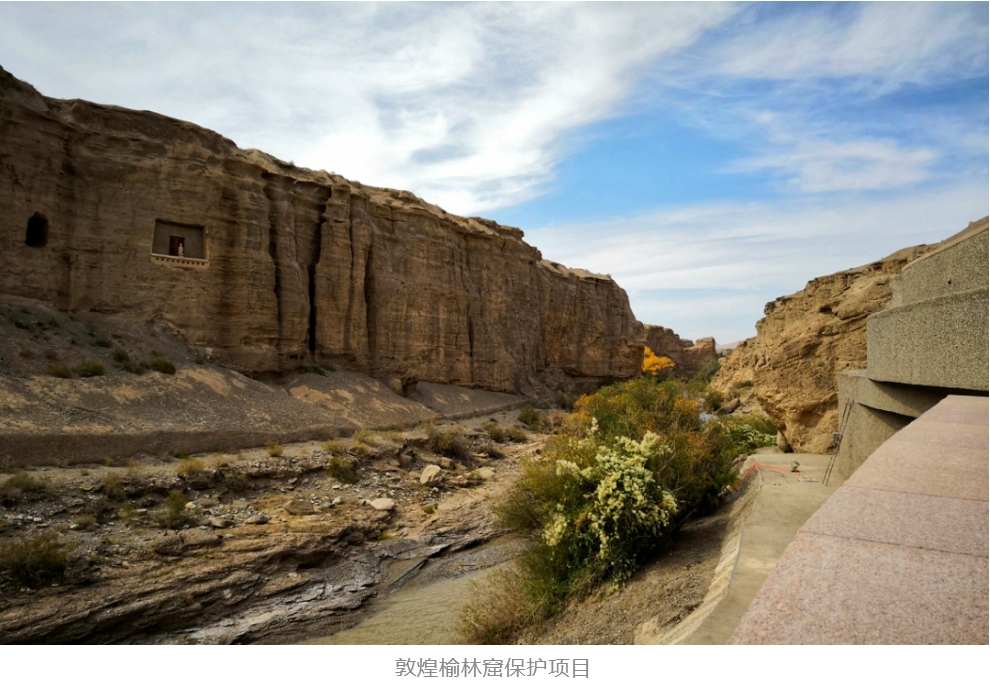

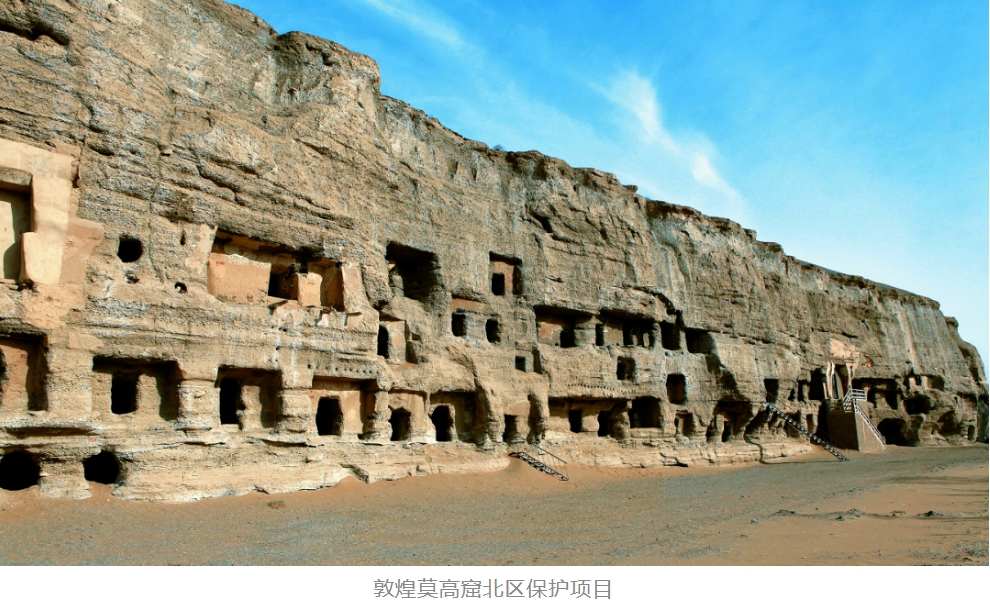

“中铁文保”守护丝路遗珍的西行漫记,缘起于久负盛名的敦煌石窟。敦煌是古丝绸之路的咽喉,也是中西文化交流的主通道。在这里,文保团队先后完成了敦煌榆林窟和敦煌莫高窟北区的保护项目。

保护实施过程中,“中铁文保”运用先进技术,解决了岩体失稳、崖壁风化和风沙侵蚀等病害,保持了遗址的历史风貌和人文景观,创立了石窟保护史上一座新的里程碑,填补了相关保护技术空白。

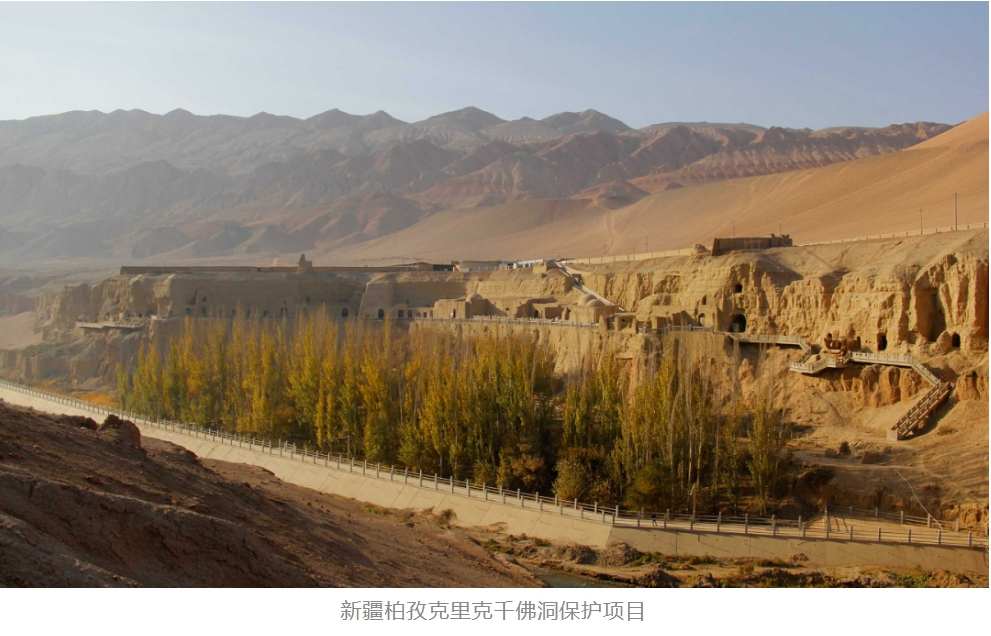

自此之后,从火焰山下的柏孜克里克千佛洞,到龟兹的克孜尔石窟,“中铁文保”开启了一场穿越丝路的技术探索。

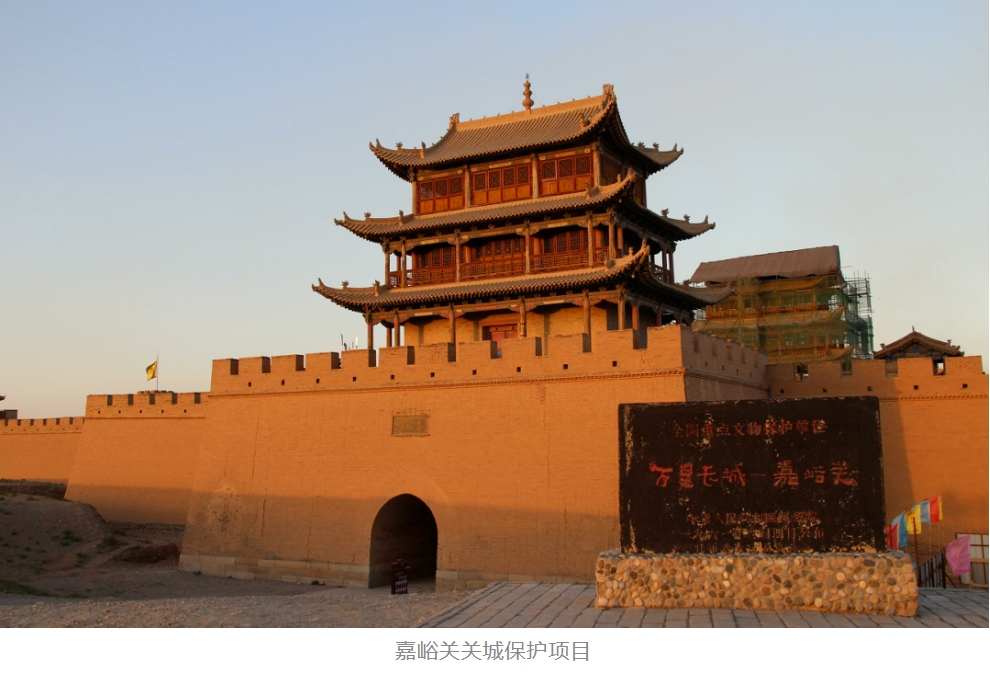

始建于600多年前的嘉峪关,是古丝绸之路和长城的唯一交汇点。为根治关城城墙存在的稳定性与耐久性病害,文保团队历经5年探索,突破了土遗址保护的材料瓶颈,解决了西北干旱风沙地区土遗址保护关键难题,出色完成了世界文化遗产嘉峪关关城的保护任务。

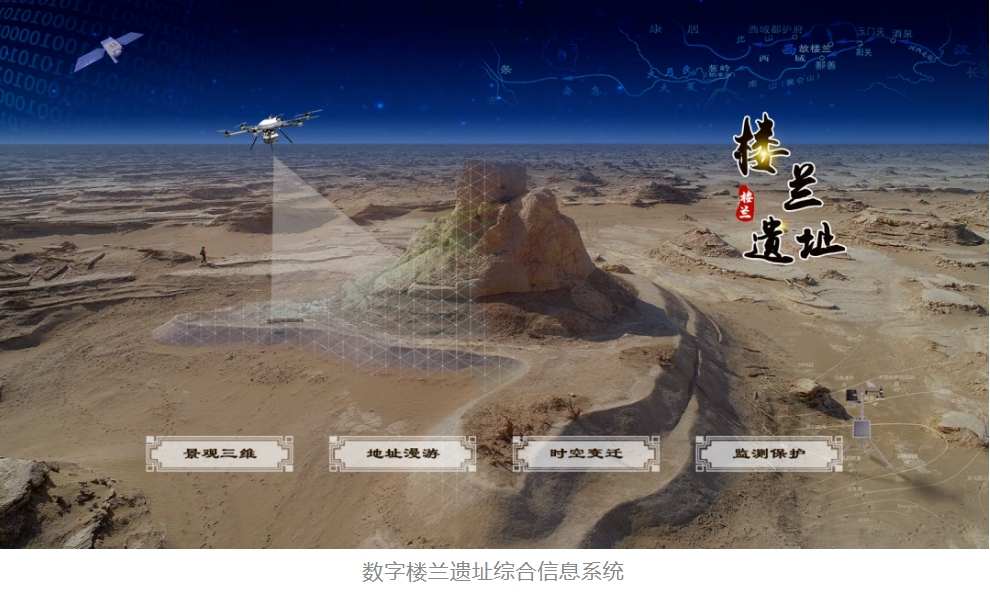

深处罗布泊无人区腹地的楼兰古城,是汉晋时期的丝路名城,在汉代成为丝绸之路上的要道。

“中铁文保人”面对年均8级大风天数高达80天,7、8月地表温度可达65摄氏度的极端恶劣环境条件,对遗址区环境影响因素开展了不间断监测,对风沙侵蚀与遗址损毁模式开展了细致研究,以传统工艺和当代科技相结合的方式对遗址本体结构实施了精细修复。

在修复基础上,文保团队积极探索跨界创新,开展了一项名为“数字楼兰”的科技保护与文化展示工作,用“天—空—地”一体化监测体系,实现了对遗址及周边地貌环境、气象变化的远程监测,更将遗址景观实现了三维精细展示和720°全景虚拟漫游等多重功能。

沿着丝绸之路,“中铁文保”团队走出国门,参与了中国援外工程乌兹别克斯坦希瓦古城修复项目。这座古丝绸之路上的历史名城,不仅亲历了东西方通商交流的盛景,更是中乌两国新时代文明交流互促的持续见证者。

在此次修复过程中,援建团队学习当地历史、培育当地匠人,开创了民族宗教建筑本土化合作修缮的新模式,在治理建筑病害的基础上,让这座18世纪修建的古城重焕生机,更成为了当地重要的文化活动场所,其修复成果更得到了中乌双方的高度认可。

2017年5月,在中乌两国领导人签署的《中乌两国关于进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明》中提到“双方高度评价希瓦古城的保护修复工作,将继续推动在考古、文物保护和修复、专业人员培训等领域的合作。”“中铁文保”化身文物守护者、文明传承者,为延续国之间文明互鉴、交流互促助力。

“一带一路”建设根植于历史,源于人类共同的精神财富,与文化遗产息息相关。作为中国央企先锋队,“中铁文保”沿着厚重的历史脉络,担当历史使命,践行社会责任,完成了包括43项世界遗产保护在内的近600项文物保护任务。

未来,“中铁文保”将秉承开放、合作、创新的工作理念,与各界同仁加强沟通,在更广阔的领域中,继续为遗产保护、文化传承和文明交流贡献属于中铁的智慧与力量。

版权声明:全国基层党建网所提供的文章、图片等内容为本网原创、作者来稿、网友分享或互联网整理而来,如有侵犯您的权益,请联系:①djw1921@163.com ②zgdj1921@163.com,我们将在3日内进行处理。